【夢がない…それでも大丈夫!】将来の可能性を広げるための考え方と行動

「将来の夢がない…」「自分のやりたいことが見つからない…」

これからの進路を考えた時、「将来の夢」を意識する人も多いと思います。周りの友達が自分の夢や進路を決めていくのを見て、焦りや不安を感じていませんか?

この記事では、将来の夢がないと悩んでしまう理由から、将来の夢、進路を考えていくときの 「向き合い方」について解説します。

【目次】

将来の夢がないのはダメなこと?

そもそも、「将来の夢」とは何でしょうか?

進路を意識している時に考えると、多くの人は保育園の先生やパティシエなどの職業を思い浮かべるかもしれません。しかし、将来の夢は必ずしも職業だけを指すわけではありません。「どんな生活を送りたいか」「どんな人生を歩みたいか」という生き方そのものが夢となることもあります。

例えば、「人の役に立ちたい」「クリエイティブな仕事がしたい」「世界中を旅したい」といった想いも、立派な夢の一つです。

それを実現するための手段として、職業を選ぶという考え方もできるのです。

将来の夢がなくても焦らなくていい!

実は、将来の夢が見つからないと悩む高校生は決して少なくありません。約50%の高校生が「将来の夢がない」と回答しているアンケートがあるほどです。つまり、クラスの半数以上が同じような悩みを抱えているのです。

この数字は、むしろ皆さんが真剣に自分の将来と向き合っている証とも言えます。安易に「とりあえず」の夢を決めるのではなく、じっくりと考えている結果なのかもしれません。

皆さんの中にも、進路を考える際は「将来の夢」よりも「自分が受験に合格できそうな科目はどれか」を意識してしまう場面があるのではないでしょうか?

学校によっては面接などで将来・入学後の意欲を聞かれることがありますが、試験に課される課題を達成することも重要です。「将来の夢」はその学校へ受験するきっかけの一つとして捉えて、今現在の目標を一つ一つ消化していくことが、思い詰めず進路を進んでいくことに繋ることもあります。

なぜ「将来の夢がない」と悩むのか?

将来の夢が見つからない背景には、現代社会特有の要因がいくつも存在します。

進路選択、友人や家族との日常会話、憧れの人を見つけた時など、「将来の夢」を意識するきっかけはいくつもあります。しかし、将来の夢がないこと・決められないことに、なぜ悩んでしまうのでしょうか。

情報過多による選択の難しさ

SNSやインターネットで、毎日のように新しい職業や生き方に触れることができる現代。「こういう生き方をしてみたい」のモデルケースを種類豊富に知ることができるので、今の生活環境では全く知らなかった職業選択をする人もいるでしょう。

しかし、情報が多すぎることで、かえって判断が難しくなっている面があります。「あれもこれもいいけど、結局どれがいいんだろう」と行き詰まってしまうのです。

周囲との比較による焦り

SNSで友達の華やかな目標や夢を見て、自分と比較してしまう経験はありませんか?「みんな夢を持っているのに、自分だけ…」という焦りは、実は多くの人が感じているものです。

「皆もやってるから、自分もどうにか将来を考えなくてはいけない」と焦る人は多くいます。焦りから将来について考えるも、どうやって考えていけばいいのか分からず手が止まってしまう。結果、将来の夢がない…と悩みに陥ってしまう人もいます。

期待のプレッシャー

親や先生からの期待が重荷になり、本当の自分の気持ちが分からなくなってしまうケースもあります。

「こうあるべき」という固定観念に縛られすぎていないでしょうか?

これからの人生で、その期待は本当に自分のやりたいこと・なりたいものなのか向き合うことが、将来の夢を掴むきっかけになるでしょう。

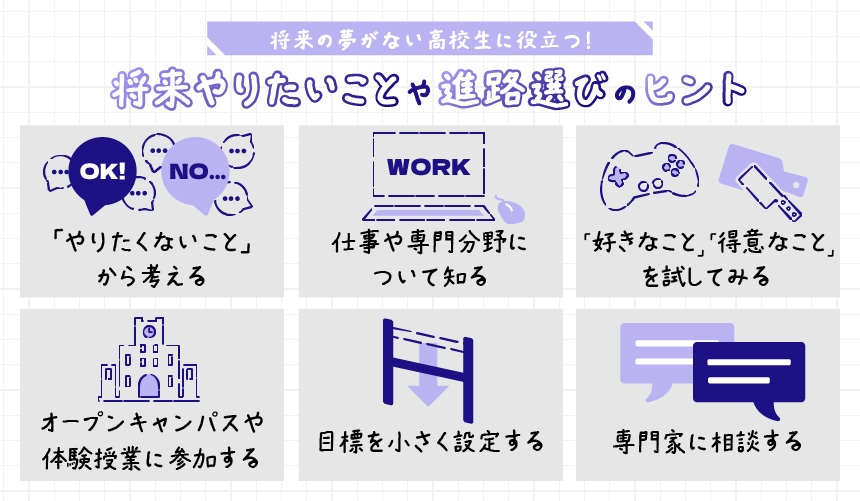

将来の夢がない高校生に役立つ!将来やりたいことや進路選びのヒント

では、具体的にどうすれば将来の夢を見つけられるのでしょうか?ここからは、将来やりたいことや夢、それを実現するための進路選びのときに役立つヒントを6つ紹介します。試してみることで、将来の夢の糸口を掴むことができるかもしれません。

1. 「やりたくないこと」から考える

しっかりと明確なビジョンを持つことだけが「将来の夢」ではありません。将来の自分が「ああだったら良いな」「こうだったら嫌だな」と、なんとなくでも許容できる状況を想像しておくのも夢と言えるでしょう。

「やりたいこと」を夢にするのは一般的ですが、反対の「やりたくないこと」から夢を考える人は多くはありません。しかし、明確にすることで、逆に自分の方向性が見えてくることがあります。

- デスクワークは避けたい → 活動的な職業を探す

- 人と接するのが苦手 → 技術職や専門職を調べてみる

- 決まった仕事の繰り返しは嫌 → クリエイティブな職種を考える

など、やりたくないことから、自分に合った進路先を削り出していく方法です。やりたくないことに当てはまる進路・職種は何かをきちんとリサーチする必要があるので、広い視野を持ちながら考えることが出来ます。

2. 仕事や専門分野について知る

どんなことが自分に向いているのか、幅広い専門分野を知ることで選択肢を増やすことも重要です。例えば、今後も成長が期待できる職業に就きたいと考えた時は、「トレンド 業界」などで検索してみると色々な職業がヒットするでしょう。

2025年2月現在、今後成長が期待されている職業をいくつか紹介します。

IT・デジタル分野

IT業界とは、ソフトウェア業界、ハードウェア業界、インターネット業界、通信業界、情報処理サービス業界を含めた業界全体を指します。

特に、最近話題の生成AIは、インターネット業界とソフトウェア業界を中心に次々と革新を起こしています。

日本における生成AI市場は、2030年までに年平均47.2%増で成長が見込まれ、それに伴い生成AIを活用出来る人材が求められることが予想されます。

参照:経済産業省:生成 AI 時代の DX 推進に必要な人材・スキルの考え方 2024

医療・福祉分野

高齢化社会の進展に伴い、医療や介護の専門家がますます必要とされています。

サービスを提供する人材の需要も高いですが、医療を施す医療機器事業も成長が見込まれています。また、2023年1月26日より電子処方箋の運用が開始され、ソフトウェア面でも様々な貢献をできるチャンスがあることが分かります。

多様なアプローチで「医療提供を充実させる方法は何か」を実践できる医療業界は、創造性を高く発揮できる業界と言えるでしょう。

電子部品・半導体業界

先に紹介した医療機器はもちろん、スマートフォン、パソコン、洗濯機、エアコン、炊飯器など、私たちの身の回りのあらゆるモノに電子部品・半導体が使われています。特に、近年では電子機器の機能向上に伴い、高性能な半導体の需要が急増しています。

最先端技術の研究開発を進める企業は大企業・ベンチャー企業問わず増加しています。最近では、台湾の大手半導体メーカーであるTSMCが熊本県に拠点を置くと報じられ話題になりました。

世界のデジタル化が進むほど市場が拡大するので、新しいアイデアや技術を国際的な舞台を見据えて活躍したい人にはピッタリの業界です。

EC業界

2021年のコロナ禍以降、生活様式が大きく変わりました。ECサイトを通じてのショッピングがより一般的になり、その事業規模は年々拡大傾向にあります。

ECサイト運営がより浸透してきたことにより、小売業・卸売業者問わず独自のECサイト運営が見られるようになりました。有名なECモール(楽天市場、Amazonなど)への出店に加えて、自社ECサイトではお得なキャンペーンや限定商品を展開するなど、多様な競争が生まれる土壌が作られています。

水産・農林業界

高齢化・人手不足が深刻だとして取り上げられることが多い業界ですが、食料は私たちの生活に欠かせないものであり、今後も安定した需要がある仕事です。

近年、農業や漁業の現場では、AIやドローン、ロボットを活用した事業の研究が盛んになっています。2020年には大手家電メーカーが土壌や作物を数値で分析するスマート農業ソフトウェアをリリースするなど、継続した事業・研究が続けられています。

これらの研究は水産・農林業で一番の課題である収益不安定さの改善が見込まれ、若い世代でも働きやすく、より多くの企業が参入できる期待が高まっています。

3. 「好きなこと」「得意なこと」を試してみる

「やりたいことが見つからない」と悩むよりも、興味のあることから挑戦していく方が、物事の導入や理解が早い傾向にあります。

ゲームが好きなら、「何をしている時がゲームで一番楽しいのか」と考えてみることから始めるのも良いでしょう。

敵を倒したときの爽快感が好きなら、ゲームシステムの設計・企画・プログラミングはどのように進められているのか調べることで、爽快感を生み出すゲームとは何かを考える糸口になります。

知識を増やす調査ならここで止めることが多いですが、今度は一歩踏み出して実際に調べた内容を自分で試してみましょう。「やり方が分からない…」と初めのうちは悩んでしまいますが、最初から完璧にする必要はありません。ネットには多くの初心者向けHOW TO解説が掲載されているので、見よう見まねの形から入ることで十分です。

企画書を書いてみる、お手本のプログラムを動かしてみるなど、実際に試すことでより自分の向き不向きが見えてきます。もしかしたら、その経験を糧に、もっと別の興味を持つこともあるかもしれません。

「好きなこと」「得意なこと」は、そのことを中心に自己学習するモチベーションを高く保つことができます。まずは興味の赴くままに、色々なことを試してみてください。

4. オープンキャンパスや体験授業に参加する

実際に学校の雰囲気を感じたり、興味のある分野の授業を体験したりすることで、「こんな学校に通ってみたいな」「この授業なら楽しく続けられそう」と具体的なビジョンを持つことができます。

オープンキャンパスでは、実際の授業を体験できるほか、在校生との交流を通じてリアルな学校生活の話を聞くことができます。さらに、業界で活躍する講師陣との対話を通して、仕事のやりがいや必要なスキルについて知ることも可能です。

オープンキャンパスで見るべきポイントについては、以下の記事で詳しく紹介しています

【初めてのオープンキャンパス、何を見るべき?】オープンキャンパスでこれだけは見るべきポイント10選!

最初は「ちょっと行ってみようかな」くらいの気持ちでOKです。百聞は一見にしかずと言うように、実際に足を運んでみることで、新しい興味や可能性が広がります。

「(職業名) オープンキャンパス」と検索してみると多数のオープンキャンパスがヒットするので、是非調べてみてください。

5. 目標を小さく設定する

「将来の夢」と考えると難しい…という人は、まずは達成可能な小さな目標から始めてみましょう。

「毎日10分英語の勉強をする」「興味のある物事のニュースを1週間に1つ読むようにする」「部活で新しい技に挑戦してみる」など、あなたが無理なく続けられることはなんでしょうか?

これなら出来そう!と思えた小さな目標を1つずつ達成していくことで、「できた!」という達成感が積み重なります。達成感は自信に繋がるので、新しいことに挑戦する意欲が湧いて来るのです。

そうして新しいことに挑戦したり、1つのことを継続することによって、「自分はこれ、向いてるのかも」「これを続けてみたらどうなるんだろう?」と、向き不向きや大きな目標が見えてきます。

この方法は、大きな目標に向けてコツコツ頑張るパターンではなく、コツコツ続けていたことを夢の道筋にする考え方です。自分はどういう人物なのか、ゆっくりと向き合うことでしか得られない発見があります。

まずは、今日出来ることから目標設定を始めてみてください。

6. 専門家に相談する

進路の考え方について行き詰まってしまった時こそ、専門家に相談することが大切です。

学校の先生は、進路選びにおいてとても心強い味方です。これまで多くの生徒の進路相談に乗ってきた経験があり、あなたの得意なことや興味のあることを一緒に整理しながら、将来の選択肢を広げてくれます。

オープンキャンパスや進路相談会では、専門学校や大学の先生、キャリアアドバイザーに直接相談できます。仕事や業界について、より専門的な知識を持っているため、その学校に進学しなくても今後の進路に活かすことが出来ます。

一人で悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。話すことで考えが整理され、夢へのヒントが見つかるかもしれませんよ。

【まとめ】自分のペースで将来を考えよう

この記事では、将来の夢がないと悩む皆さんに向けて、なぜ将来の夢がないと悩むのか、どうすれば見つけることが出来るのかを紹介してきました。ここで大切なのは、将来の夢を見つけることは決してゴールではなく、「どう生きていきたいか」を考える手段だということです。

これからの人生を重ねていくに当たって、まずは自分自身を知ることが大切です。三幸学園の「みらトビ診断」では、興味や価値観を分析し、あなたに合った職業や学びの方向性を紹介します。

ぜひ、診断結果を参考に、これからどう生きていきたいかの夢を見つけてくださいね。